「Withコロナ」「Afterコロナ」「ニューノーマル(新しい常態や常識)」という言葉が定着しつつある昨今。デジタル・トランスフォーメーション(DX)に強い関心が集まっている。

そして「生活の中のDX」という点で外せないのが中国。日本に先んじて導入されたQRコード決済やオンライン教育、フードデリバリーなど、Withコロナ時代を見越して日本で急拡大中のサービスが既に中国ではコロナ前から導入されているのだ。

そこで今回は、PFUの佐伯 有果(ハードウェアテクノロジーズ統括部 ハードウェア共通技術部プロダクトデザイナー)が、中国のIT事情に詳しいジャーナリストの浦上 早苗氏にインタビューを行った。日本で広がっていないサービスも含め、それらのサービスが「Withコロナ」時代にどう活用されているのか、中国の事例を通して、日本での活用を考えていきたい。

- 第1回 「Withコロナ時代、生活はDXでどう変わるのか?」中国事情から考えてみる

- 第2回 日本企業に求められるDXとは?「2025年の崖」を超えるために

- 第3回 「変わる世界」を技術の視点でみたらどうなるか?

- 第4回 デジタルツールの導入が命運を分ける!DXで変わる働き方

- 第5回 DXで製造業はどう変わるのか?

浦上 早苗

早稲田大学政治経済学部卒。西日本新聞社記者を経て、2010年~小学生の息子を連れて中国・大連の東北財経大学に国費博士留学(企業管理学)。その後少数民族向けの大連民族大学で講師。2016年に帰国後、経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任講師(コミュニケーション・マネジメント)。主な専門は中国企業・テクノロジー、異文化コミュニケーション。

著書に「新型コロナ VS 中国14億人」(小学館新書)。

twitter:sanadi37

性悪説だから進んだ中国の「生活のDX」

[佐伯]中国では「ITによる生活サポート(=DX)」がコロナ以前から日本より進んでいた、とよく聞きますが、具体的にはどういうものがあったのでしょうか?

[浦上氏]根本的に日本と違うのはキャッシュレス決済の浸透です。中国では2015年ぐらいから普及し始めて今ではほとんどの人が利用しています。現金が使えない店があるほどキャッシュレス化が進んでいます。

中国のキャッシュレス決済が急速に広まったのは、テンセントがインスタントメッセンジャーアプリ「WeChat」の中にモバイル決済「WeChat Pay」をローンチして、お年玉をキャッシュレスで受け渡ししようというキャンペーンを実施したことがきっかけです。ものすごく流行し、みんなが参加すると取り残されてしまうこともあり、急速に普及しました。

その後モバイル決済とGPSを活用したサービスがどんどん出てきました。具体的には、シェアサイクルやフードデリバリー、無人スーパーなどのサービスが拡大しています。どのサービスもキャッシュレス決済、モバイル決済が使えないと成立しません。日本よりも3、4年ぐらい先行していると考えていいでしょう。

杭州の普通のレストラン。QRコードを使ってスマホで注文し、決済もする。店員の仕事は呼び込みと配膳のみ。配膳ロボットを配備したら店員も不要になりそうだ。(写真:浦上氏提供)

日本でいうUber Eatsのようなフードデリバリーはよく利用されていました。市場拡大期に各社がクーポンを配り、店に行くよりも安くなったことが普及のきっかけです。

中国のインフルエンサーがライブ動画を配信し、商品を宣伝して買ってもらうサービス「ライブコマース」は、2016年頃に生まれました。日本だとインスタグラムで紹介して終わりですが、中国は動画で紹介すると、ECサイトへ接続でき購入まで進めることができます。

[佐伯]信用スコアが中国では浸透しているようですが日本にも反映されていくのでしょうか?

[浦上氏]人の信用を可視化する「信用スコア」は、信用がないために広がります。だから信用スコアがいらない世界のほうが理想的だと思っています。

中国は予約のドタキャンやホテルの備品を持ち帰るといったことが日常的に起きています。このためホテルに宿泊するときは、宿泊料以上のデポジットがかかることも少なくありません。シェアサイクルを借りるときも、入会時に前金を支払います。そして退会時にお金が戻ってくる仕組みです。

コロナ禍で再評価されているというシェア自転車。ただ、2018年ごろには複数の企業が資金ショート倒産し、デポジットを返済できない問題も起きた。(写真:浦上氏提供)

これに対して、「信用スコアのポイントが高ければ、デポジットを支払わなくていい」というメリットがあれば、信用スコアを利用する人が増えますよね。日本でも前払いが一般的になり、前払いしたくない人が増えてきたら、信用スコアというシステムが成立する可能性はあると思います。

ただし、信用スコアを機能させるためには、信用度をつけるための様々なデータが必要です。日本は個人情報を進んで出さない国なので、簡単には広がらないでしょうね。少なくとも信用スコアと密接に紐づく消費データを取得するモバイル決済が普及しないと難しいです。

とはいえ日本でも、銀行ローンの与信だったり、育英会の奨学金が内申書で有利子・無利子に分かれたりと、実際は「信用スコア」はさまざまな場面で導入されています。ただ、IT以前から存在しており、当たり前すぎて私たちが「信用スコア」として意識していないのかもしれません。

[佐伯]信用スコアはお互いを評価し合うような側面が強く、それが良い行いにつながるなら理想的なのかなとも思いましたが、社会の弊害などあれば教えてください。

[浦上氏]中国では、信用スコアと似たような制度として、就労ビザにポイント制が導入されています。学歴や中国語の能力などに基づき、A、B、Cの3つのランク付けがされ、Aランクは全体の5%程度。

信用スコアは、その人のプライバシーを全て可視化する制度です。現在、アリババが運用している信用スコアは、純粋に財務を見るものですが、過去の失敗とかを記録することも事実上可能なので、運用には慎重さが求められます。

例えば結婚相手でポイントが変わったり、詳細な家庭環境を信用スコアに導入することもできますが、それは嫌という人も出てきますよね。だから、必ずしも「みんなが歓迎するシステム」になっているというわけではありません。

信用スコアは、理想的な社会を作るというよりも、性悪説の社会を担保する一つの手段ではないかと思います。

特に進んだライブコマースとオンライン教育

[佐伯]そうしたサービスはコロナ禍を(中途とはいえ)経た後で、どのように活用され、あるいは変わってきているのでしょうか?

[浦上氏]コロナの前後で最も普及したのは、ライブコマースとオンライン教育です。今後2、3年かけて進むと思っていたデジタル化が1年で進んでいると言う人もいます。

ライブコマースは、コロナ後、インフルエンサーだけでなく、農家や社長自らが紹介するケースが増えました。「コロナの影響でたまった在庫をどうにかしたい」というのがきっかけです。農家が、近くの大学の先生と一緒に、ライブコマースで収穫したものを売っています。そして5月ぐらいから増えたのは、社長によるPR。

「1時間で完売!」といったことがニュースに取り上げられ、社長対決のような感じが生まれました。6月には企業の社長や芸能人が600人程度参加して、テレビ番組のようにスケジュールを組み盛り上がりました。コロナが収束した後も、国は農村の消費支援策としてこの仕組みに力を入れていくように思います。

オンライン教育は、コロナ以前は、日本と大きくは変わらず、英語教育に使われていた程度でしたが、今では日本とは比較にならないぐらい進んでいます。武漢のある大学は次の学期も全てオンライン教育で実施すると聞いています。小学校、中学校、高校、補習塾もあっという間にオンライン化し、学童でも2月には50代の女性がオンラインでお遊戯などを教えていました。

役割が変わったのは、シェアサイクルです。シェアサイクルは、コロナによって3密を回避できる乗り物として良さが見直されました。武漢では特にシェアサイクルが活躍したと言います。現在も経営の黒字化はできていませんが、新たな価値がついたことで、社会にとっての必要性が増していると感じます。

スーパーも役割や価値が変わりました。無人スーパーはコロナ以前に「オワコン」になっていたのですが、コロナ禍で非接触という需要が生まれ盛り返しています。また、「購入した食材をその場で調理してくれる」などエンターテイメント的な要素に注目が集まっていたスーパーもあるのですが、コロナの影響で宅配に注目が集まるようになりました。宅配圏内に住んでいる人は、ほぼ利用していて、コロナの状況が最も厳しいときでも宅配してくれるし、外出自粛の中ですごく機能していました。日本よりも気軽に購入でき、1時間ほどで届けてもらえます。そして仕事を失った人をスーパーの宅配員として雇うことで、雇用が生まれています。

また日本で普及を目指している新型コロナウイルス接触確認アプリ。似たような効果を目指すものが中国にもありますが、その仕様や活用法は、日本のものとは大きく異なります。

まず、中国ではみんなが必ず使用しているAlipayやWeChat Payの中に実装されており、新規でアプリをインストールする必要がありません。そして地下鉄に乗るときや会社の敷地に入るときなど多くの場所でスマートフォンを提示して、感染判定が出ていないことを示す必要があり、使わざるを得ない環境にあります。そして、今は感染対策アプリではなく、健康アプリにする構想も。

健康というのは最大のプライバシーですから中国でもバッシングされていますが、長期的には健康管理のハイテク化につながっていくかもしれません。

「コロナ以前」に準備できていた企業が「勝ち」

[佐伯]「生活」視点で、日本のDXの現状と、中国のDXの現状を比較して、どのように考えていますでしょうか?

[浦上氏]日本はコロナを機にDXを進めなくてはいけないという機運が高まっていますね。でも中国は違います。中国のDXは社会課題の解決という視点で3、4年前から実施しており、それがコロナで役立ったという形です。

中国ではコロナが広がる前に仕組み化ができていた企業は、現在も資金が入ってきていて、そこに至っていなかった企業は倒産しています。コロナ以前の通知表のようになっていると言ってもいいかもしれません。

IT系のサービスで必ず出てくるのが利便性とセキュリティ、プライバシーの兼ね合いです。利便性は、便利さを知らなければそのままでいいとなりますね。また日本は中国よりもかなりセキュリティやプライバシーを気にします。だから兼ね合いを見つけるのに非常に時間がかかりますし、コロナが理由であれば収束を待ち人が動きにくい傾向があります。

浦上氏が宿泊したホテルレストランの入り口。顔認証で入場できる。ルームサービスを頼むと、カウンター向かって右のロボットが料理を部屋まで持ってくる。(写真:浦上氏提供)

日本はそもそも中国とはスタートラインが違うのです。日本がDXを進める理由がコロナであれば、コロナが収束したら、DXの推進も終わってしまうのではないかと思います。学校現場を取材していると、オンライン教育もコロナが収束したら、ゼロに戻るように感じます。

人の気持ちは変わりますが、社会や組織のデザインはそう簡単には変わりません。現在推進しているリモートワークも、当然、出社をするのが嫌だという人は出てくるでしょうが、会社や日本という国が変わるかというと、さらに多くの感染者が出ない限りは難しいでしょうね。

中国は「球を打ちまくっている状態」

[佐伯]日本と中国のサービスの作り方、「デザイン」の捉え方の違いはいかがでしょうか?

[浦上氏]中国では開発側が「これを実装したい」と相手に交渉するケースが多いです。また、協業している理由が、元々友達だから、同級生だからといったことも。この点は日本の手順とは大きく違いますよね。

ただ中国のこうした経緯の中から良いサービスが生まれているのも事実です。当然、球を打ちまくっている状態なので、日の目を見ないサービスも多数あります。例えば、フードデリバリーは昔からありましたが、スマートフォンが登場する前はあまり普及しておらず、スマートフォンの登場後、一気に普及しています。

つまりタイミングが重要です。アイデア自体はいつも出てきていて、スマホがある、キャッシュレスが使える、GPSがある、コロナのような社会的なことにマッチしているといったものがうまくはまると普及します。

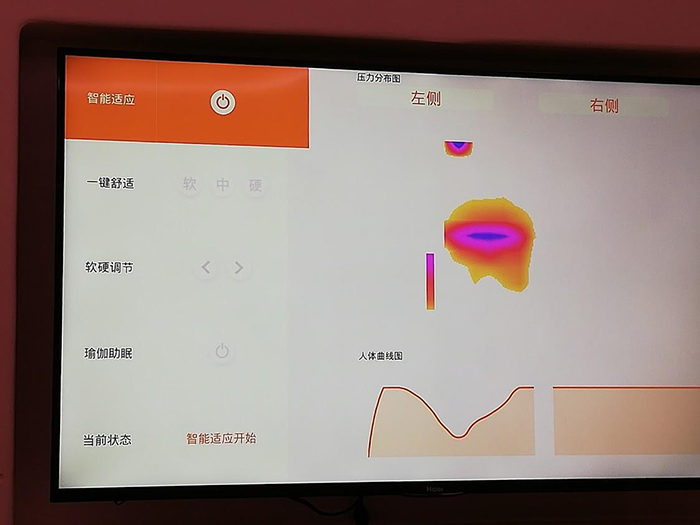

中国のホテルのベッドにあった謎機能。自分の体圧を教えてくれるのだが、どんな意味があるのかは不明(写真:浦上氏提供)

そして中国だとそのサービスをアリババやテンセントといった大企業に目をつけてもらい出資してもらうのがハッピーエンドです。アリババのグループに入り、アリババのシステムを使い、アリババのユーザーに使ってもらう。そうしないと生きていけない、潰しあいになってしまうというのが中国です。

またアリババグループの創業者であるジャック・マー氏は、他の産業などにも気を配る方です。例えば、ECサイトが大きくなると百貨店やスーパーは打撃を受けますね。そこで解決策として百貨店やスーパーと資本提携をしてデジタル化の支援を行うなどしています。百貨店で欲しいものをアリババで購入できたり、逆にアリババで購入したものを百貨店で受け取れたり、Win-Winになりましょうという思想を持っています。

「IT化はトラブルがつきもの、うまくいかなくても仕方がない」

[佐伯]日本でも、コロナ禍を契機に変化を求められている部分が多いと思いますが、「中国のサービスをそのまま持ってきても難しい」という例が多いように思います。それはどうしてでしょうか?

[浦上氏]ITのサービスが普及するためには、「使うことで便利にならないといけない」「使いやすくないといけない」という2つの絶対的な条件が必要です。

例えば、シェアサイクルは好きなところで乗り捨てができるという前提があって中国で広がりました。でも日本では規制の問題が違いますし、プライバシーに敏感ですからそこを犠牲にしてまでITを利用するかというのを常に考える必要があります。

中国と日本とでは社会課題や土壌が違うので、その点を考慮して日本で導入していく必要がありますね。

[佐伯]日本では、どういう視点でサービスを作っていったらいいでしょうか?

[浦上氏]不完全でも許すってことじゃないですかね。私は中国に6年住んで、日々の生活はトラブルがつきもので、うまくいかなくても後から修正すればいいやというマインドに変化しました。これはITについても同様です。

日本はきちんとした形でリリースしたいという風土がありますが、中国ではデパートのオープン初日に店が1/3程度ぐらいしか開いていないこともあるぐらいです。最初は滅茶苦茶であっても、その中からアップデートしていく、失敗の中からノウハウをためていくという考え方がないと絶対に改革は進まないと思います。だから失敗を許し、復活しやすい文化を作り上げることが重要です。

聞き手

佐伯 有果(ハードウェアテクノロジーズ統括部 ハードウェア共通技術部 プロダクトデザイナー)

1991年生まれ。2014年にPFUへ入社。入社当時からプロダクトデザイナーとして自社製品全般のデザインに関わる。最近はイメージ製品を担当することが多い。お客様によろこんでもらえる製品を目指し、周囲にかなり助けてもらいながら日々デザインに取り組んでいる。炭酸、辛いもの、苦いもの全般が苦手な残念お子ちゃま舌だが、コーヒーはブラックが一番好き。お酒も好きだが、お酒からは愛されていない(すぐ酔って寝る)。担当製品の受賞歴はiF DESIGN賞、GOOD DESIGN賞、DFA Design for Asia Awardsなど。